「焼肉きんぐ」から見る焼き肉業界のトレンド

コロナ禍で焼肉店は売上が好調な業界として、大きな関心を集めました。当時は、新たに焼肉店をオープンする企業も増加し、焼肉業界全体が活況を呈していたのを覚えている方も多いのではないでしょうか。しかし、コロナ禍が落ち着いた今、大きな曲がり角を迎えています。焼肉店の倒産ペースが過去最多で推移しているというニュースもあり、閉店や廃業だけでなく、多くのプレイヤーが市場からの撤退を図っています。

その中でも堅調な成長を続け、売上高シェア1位を獲得しているのが株式会社物語コーポレーションの展開する「焼肉きんぐ」です。郊外型の食べ放題の焼肉店として多くのお客から高い支持を集め、現在、全国で300店舗以上を展開しています。

その勢いの背景を探っていくと、「焼肉きんぐ」の取り組みには人気店になるために必要なものが溢れています。同ブランドの特徴的な三つの取り組みから焼き肉業界のトレンドを分析しながら、自店の経営の参考になるポイントを紹介していきます。

看板メニューが果たす役割

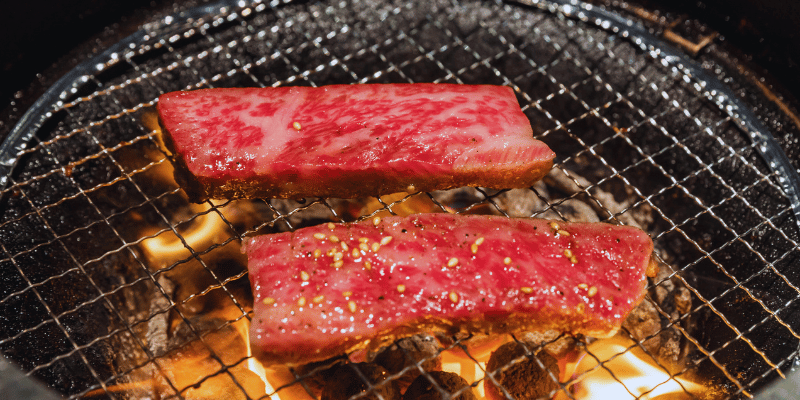

「焼肉きんぐ」というと、五大名物を思い出す方は多いでしょう。同店の五大名物は「【名物】きんぐカルビ」「【国産牛】たれ焼しゃぶ」「【名物】花咲上ロース ~ガリバタ醤油~」「【名物】炙りすき焼カルビ」「【名物】壺漬けドラゴンハラミ」の五つです。以前まで四大名物として展開していましたが、2023年7月に5大メニューに進化。その後、東西で異なっていたメニュー内容も統一し、ブランディングを強化しています。

「このブランドといったらこのメニュー」というブランディングができることは、店舗が生き残る上で非常に大きいです。世界的に見ても、日本の飲食店の数は多いといわれています。その中で、お客様に選んでもらうようになるには、記憶の1ページ目にいかにして残るかが重要です。そのためにも「焼肉といったらここ」と認識されるブランドになることは欠かせません。それを実現させるのに看板メニューが果たす役割は大きいです。

看板メニューを考える上で、トレンドが与える影響は少なくありません。近年の肉のブームの変遷を振り返っただけでも、その影響の大きさが分かるではないでしょうか。例えば、多くの焼肉店が一頭買いをするようになった結果、和牛にはいろいろな部位があると広く知れ渡って希少部位のブームが起きました。その後、希少部位の中でも赤身肉がおいしいとなって赤身肉のブームが来て、赤身肉は熟成させると旨みが引き立つとなって熟成肉のブームがやって来ます。さらには、熟成肉は塊で焼くと旨みが凝縮されるとなって塊肉がブームになるなど、ここ数年の間だけでもトレンドが次から次へ入れ替わってきました。それを踏まえて、焼肉店の看板メニューを見てみると、「和牛一頭買い」とうたったり、トモサンカクやカイノミといった希少部位を数量限定で提供したりするお店が増えたと分かるでしょう。

人々の肉に対する感度が上がった結果、A5、A4ランクのお肉を提供することは当たり前となり、今度は「〇〇牛」といった産地にこだわるようになっています。それに併せて、産地や育てられ方のストーリーを伝えることで差別化を図る店舗も多くなっており、成功する店づくりをするために欠かせない取り組みになっています。ストーリーで語れることが「ここでしか食べられないメニュー」となり、それが強力な来店動機につながっていくでしょう。つまり、メニューのストーリーを語ることが記憶の1ページ目に残る提案になり、顧客体験価値の向上につながるということです。「焼肉きんぐ」の五大名物も、それぞれストーリーとして語れるメニューばかりです。そもそも名物をブラッシュアップし続けている取り組み自体にストーリーとしての価値があり、十分な来店動機になっています。

焼肉ポリスの存在価値

店舗が名物メニューと打ち出していても、どのように食べたらいいのか分からないメニューは意外に多いです。例えば、ペアリングした方がより風味が引き立つのでおいしいのに、その食べ方を知らないまま帰ったお客様がいたとします。後日、その方がインターネットでその事実を知ったら「なんで教えてくれなかったのだ」という気持ちになり、そのお店には二度と行きたいとは思わないでしょう。それほどしっかりとおいしい食べ方を伝えることは重要です。しかし一方で、お節介を焼かれることに苦手意識を持つ方も少なくありません。気の置けない人との大切な時間を邪魔されたくないと思う人も多いでしょう。

その中でも、伝えるべきことを伝えるため、「焼肉きんぐ」の「焼肉ポリス」ほど、効果的な役割を果たすポジションはないかもしれません。「焼肉ポリス」の役割について、「焼肉きんぐ」のホームページには、「お肉をおいしく味わっていただくため、焼き方や食べ方を取り締まる」と書かれています。ただ、見境なく“取り締まる”のではなく、あくまでもお客様からの要望があった場合に対応することが多いです。最近ではアプリ会員限定で「焼肉ポリス手帳」を作り、「焼肉ポリス」になることができるプログラムを用意するなど、エンターテインメント性を持たせた取り組みになっています。

ただ、ストーリーを伝えることに力を入れたくても、全てのスタッフが同じクオリティで語れるわけではありません。教育に力を入れたくても、時間を取るのがなかなか難しい場合もあるでしょう。そのとき有効なのが、モバイルオーダーの活用です。コロナ禍以降、省人化のためにモバイルオーダーを導入するお店が増えましたが、多くの飲食店で活用され始めた結果、顧客体験価値の向上にも役立つと分かってきました。その一つがメニューのお薦めです。従来の紙のメニューだと、全ての料理の写真を掲載するのが難しい場合があります。また、メニューを入れ替えたり、値段を変更したりする場合、印刷をしなおさなければならず、かなりのコストがかかっていました。しかし、モバイルオーダーだと、システム上でメニュー内容を修正したらすぐに反映され、余計なコストがかかりません。メニューの詳細を説明するのはもちろん、しずる感ある演出ができるサービスも出てきており、顧客体験価値の向上を狙って、多くの飲食店で導入が進んでいます。

個人の力を引き出す環境

物語コーポレーションでは、多様な価値観を認め合い、個の活躍を推進することを目的で「ダイバーシティ&インクルージョン宣言」を発しています。多様性が進み、複雑さが増した社会では多角的な視点を取り入れた経営が欠かせません、そこで同社では同宣言を通して、女性をはじめ、外国籍、セクシュアルマイノリティ、チャレンジド、シニア、そしてパートタイマーの方が、より力を発揮できる環境を整えています。一人一人が積極的に発言し議論を交わすことで、たくさんの小さな改善が生まれ、その積み重ねが「大きな差別化」につながる。それが成⻑を⽀える源泉となり、選ばれるブランドづくりに結びつくと、同社では考えているのです。

現在、焼肉業界全体でも多様な人材を生かす環境づくりが進んでいます。人手不足が深刻化しているという原因もありますが、それ以上に、スタッフに多様なアイデアを出してもらうことで、激しく変化するお客様のニーズに応えていこうという狙いがあります。つまり、トップダウンではなく、ボトムアップ型の組織が強さを発揮しているといってもいいでしょう。

個店のオーナーでも、複数店舗を運営するようになると、全ての現場を詳細に把握することが難しくなります。その中で、効果的な施策を打つには、それぞれの店舗で働くスタッフの声が非常に重要です。多様な人材が活用していたら、その分、拾える声にも幅ができて、よりお客様の求めるニーズに対応しやすくなるでしょう。

<関連記事>

重飲食と軽飲食の違いとは?開業時の業態選択と物件選びのポイントや注意点を解説!

今、うなぎ専門店が熱い深い訳とは