ワタミの変化か見る居酒屋業界の生き残りのポイント

外食業界は参入障壁が低く、新しいプレイヤーが続々と参入をしてきますが、同時に廃業率がとても高く、10年後の生存率は10%にも満たないと言われています。つまり、生き残っている企業はそれだけブランドとしての価値があり、消費者から支持をされており、学ぶべきことが多いともいえるでしょう。

ワタミ株式会社も、競争の激しい業界を生き残っている企業の一つです。同社は、1984年の創業なので2024年で40周年を迎えます。しかし、多くの人がワタミと聞くと「和民」などの居酒屋を展開する企業だと考えるかもしれません。しかし、その認識は過去のものです。同社は挑戦と失敗を重ねながら成長を続け、現在、サステナブルな経営を行う企業としての地位を確立しようとしています。

今回は、ワタミの進化の歴史を振り返りながら、大胆な業態転換と理念の実現に向けた挑戦の二つに分けて、外食業界で勝ち続けるヒントを伝えていきたいと思います。

大胆な業態転換

ワタミの創業者は、渡邉美樹氏です。参議院議員を務めたり、作家・高杉良氏が同氏を題材に「青年社長」という小説を執筆していたりするため、その名前を知っている方も多いかもしれません。

同氏は「つぼ八」のフランチャイズから飲食ビジネスを始めました。居酒屋「和民」の一号店が誕生したのは1992年です。その後、居酒屋業界で大きな成功を収めることとなりますが、居酒屋文化自体は1980年代に「養老乃瀧」「つぼ八」「村さ来」から成る「居酒屋御三家」が発展して出来上がりました。1990年代から2000年代に入ると、今度はワタミ、モンテローザ、コロワイドの「居酒屋新御三家」が隆盛を極めます。各社の代表的なブランドの「和民」「笑笑」「甘太郎」は、いわゆる「総合居酒屋」と呼ばれ、駅前の一等地に大型店舗を構え、サラダや刺身、焼き鳥、揚物、つまみ、ご飯ものなど、幅広いメニューを提供しながら多様な客のニーズに応えていました。

和民も時代の追い風を受けて一気に成長し、1998年8月に東京証券取引所第二部に株式を上場すると、2000年3月には東京証券取引所第一部に上場変更します。しかし、総合居酒屋は損益分岐点が高いビジネスモデルです。駅前の一等地なので家賃が高いのはもちろん、大型店舗なのでスタッフをたくさん抱える必要があったり、さらにメニューが多いので仕入れ数も膨大だったりします。そうした弱点がデフレ経済下で痛手となり、だんだんと勢いをなくしてしまいました。

和民も2000年代半ば以降から苦戦が続きます。2014年には上場以来初の赤字に転落をし、大きな曲がり角を迎えました。当時、特に大きかった出来事は2008年のリーマンショックと2011年の東日本大震災です。リーマンショック後、デフレの深刻化に合わせるように「金の蔵Jr.」などの単一価格で勝負する激安居酒屋が台頭しました。そして、東日本大震災の後は、原発事故を経緯に食への関心が一気に高まり、飲食店の専門店化が進みます。そこで存在感を高めたのが「鳥貴族」や「串カツ田中」「ダンダダン」といった専門チェーンです。それぞれの運営会社は上場も果たし、一躍時代の寵児となりました。

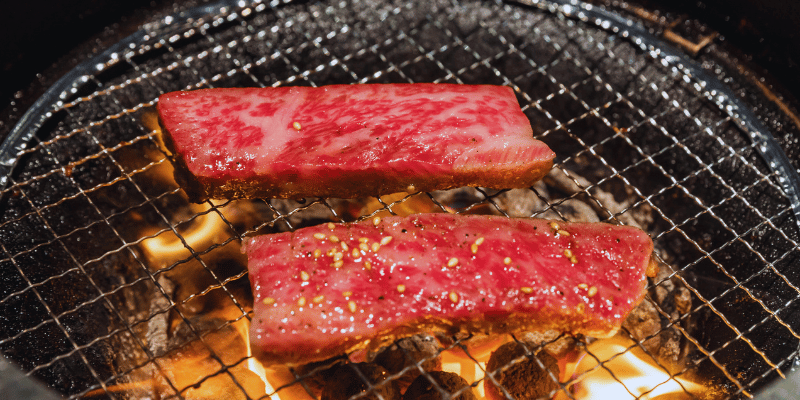

こうした流れを受けて、ワタミは「三代目 鳥メロ」や「ミライザカ」といった食材にフォーカスし、専門性を意識した業態を開発。合わせて、祖業であるワタミの大量閉店を行い、時代に合わせたポートフォリオへ業態を組み替えていきました。同じことはコロナ禍でも行っています。当時、居酒屋業態を大量閉店させて「焼肉の和民」に業態転換させたことを覚えている方も多いかもしれません。

思い入れのあるブランドを撤退させて、大胆な業態転換を行うには、確かに大きな決断が必要です。しかし、一つのブランドに固執することで、会社が衰退してしまうのも事実です。現に、かつて居酒屋御三家の中の一つだった「つぼ八」は、「はなの舞」などを展開する株式会社チムニーの運営となり、「村さ来」も運営会社が転々と変わり、現在は「肉匠坂井」などを展開する株式会社焼肉坂井ホールディングスが運営をしています。

厳しい競争環境下で生き残るには時流に沿った業態を開発する必要があるといっても、そもそも新しい業態を成功させること自体、かなり難しいことです。ワタミにも過去に失敗に終わった業態もあります。それでも勝ち残っていくには、失敗も糧にしながら新しい挑戦を続け、時には大胆に業態転換をしていかないといけません。ワタミの姿勢は、参考になる部分が多いと言えるでしょう。

理念の実現に向けた挑戦

なぜワタミが大胆な挑戦を行えるかというと、創業者の渡邉美樹氏の存在もありますが、やはり理念の浸透に徹底している点が非常に重要です。同社は「地球上で一番たくさんのありがとうを集めるグループになろう」というグループスローガンを掲げています。その理念の実現に向けた想いが、現状を打破する力とあり、新しい挑戦を成功に導く原動力になっています。

そして現在、同社が注力しているのは、独自の循環型の6次産業モデルである「ワタミモデル」の確立です。「ワタミモデル」は経済の活性化と環境負荷の軽減を両立しながらSDGsの取り組みを行っていくビジネスモデルです。同社では一次産業では有機農業、二次産業ではワタミ手づくり厨房で加工、三次産業ではお弁当の宅配事業や外食事業において、自社農園で栽培した有機野菜などをお客様に提供しています。また、秋田県にかほ市で自社風車の「風民(ふーみん)」を稼働させ、地球環境に配慮した取り組みを積極的に行ってきました。

昨今、企業のサステナブル経営が当たり前になる一方で、消費者が人・社会・地域・環境に配慮した「エシカル消費」を行うことも珍しくありません。そうした背景も受けて、同社ではワタミモデルを確立しつつ、一次産業から三次産業に至るマーチャンダイジングのストーリーをお客様にしっかりと伝えることに力を注いでいます。その象徴となる店舗が、2023年10月にオープンした「和民のこだわりのれん街」です。同店では持続可能な畜産や、海洋資源の利用など、サスティナブルな食体験の提供にこだわっています。ワタミモデルを確立させることで、同社は時代を牽引する企業になっていくでしょう。その先で、同創業40年を新たなスタートにし、100年企業になることを目指しています。

その原動力になっているのは理念に他なりません。創業間もない頃は、現場のスタッフと多くの言葉を交わさなくても、同じ想いで日々の営業に打ち込みながら同じ方向を向いて成長をしていけるでしょう。しかし、店舗の出店を続け、スタッフが増えてきたらそうはいきません。会社が大切にしてほしいポイントを大切にしてくれないスタッフが現れる可能性もあります。

そのとき大切なのが理念です。ワタミの理念は創業者の想いが出発点になっています。それと同じように、理念を作ろうと思うのなら、なぜ会社をつくり、どこを目指していくのかを言葉に落とし込んでいく必要があります。ただ、言葉にして終わりではありません。実際、ワタミでも理念を浸透させるため、理念集を全社員に配布したり、理念研修を行ったりと、さまざまな取り組みを行っています。

とはいえ、理念で何より大切なのは、経営者が理念を本気で実現しようと思っている姿勢です。渡邉美樹氏自身も、その点を強く指摘しています。それがあったからこそ、同社は業績が低迷したときも、リーマンショックやコロナ禍のような社会変化が起きたときも、乗り越えることができたといえるでしょう。

<関連記事>

居酒屋大手2社に見る業態開発の成功戦略

居酒屋の開業資金はどのくらい必要?開業までにかかる費用や開業後のランニングコストとは